脳を栄養する血管が詰まって脳に酸素や栄養が送られなくなってしまうと、脳細胞が壊死し脳梗塞が発生します。脳の機能を維持する上で重要な部分に脳梗塞が発生すると、運動麻痺や言語障害、高次脳機能障害や意識障害が生じてしまい、日常生活に支障を来すような後遺症が残ってしまうこともあります。一度発生した脳梗塞を完全に元に戻すことは現代の医学では不可能であるため、健康な生活を維持するためには脳梗塞をしっかり予防し発生させないことがとても重要になります。今回はその中でも外科治療で予防できる脳梗塞についてご説明します。

脳を栄養する血管が詰まって脳に酸素や栄養が送られなくなってしまうと、脳細胞が壊死し脳梗塞が発生します。脳の機能を維持する上で重要な部分に脳梗塞が発生すると、運動麻痺や言語障害、高次脳機能障害や意識障害が生じてしまい、日常生活に支障を来すような後遺症が残ってしまうこともあります。一度発生した脳梗塞を完全に元に戻すことは現代の医学では不可能であるため、健康な生活を維持するためには脳梗塞をしっかり予防し発生させないことがとても重要になります。今回はその中でも外科治療で予防できる脳梗塞についてご説明します。

脳神経外科副部長 有馬 大紀

出身大阪公立大学医学部医学科 取得認定医/専門医 日本脳神経外科学会専門医 日本脊髄外科学会認定医 脳卒中学会専門医 脳血管内治療学会専門医

所属学会

日本脳神経外科学会 日本脳卒中学会 日本脳血管内治療学会 日本脊髄外科学会

脳梗塞の発生原因

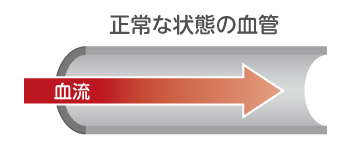

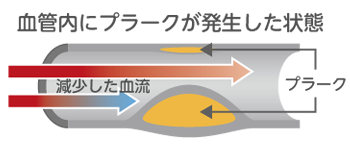

不整脈やその他の特殊な疾患が原因となることもありますが、脳梗塞のほとんどは血管の変性や動脈硬化が原因で発生します。よって、動脈硬化を予防することが、そのまま脳梗塞の予防に直結します。動脈硬化は加齢・高血圧・糖尿病・脂質異常症・喫煙などの生活習慣(病)によって発生・進行すると言われており、生活習慣の改善や、生活習慣病に対する内科治療が最も有効な脳梗塞の予防方法になります。また、これらの治療は全身の血管に対しても有効であるため、脳梗塞だけでなく、心筋梗塞や狭心症の予防にも寄与します。ただし、内科治療はあくまで動脈硬化の進行を予防することが目的であるため、一旦細くなってしまった血管を内科治療で元に戻すことは出来ません。よって、内科治療が効を奏さない、もしくは、検査時にすでに血管が極端に細くなってしまっている場合には、外科的な治療で脳梗塞の予防をする必要があります。

頚動脈狭窄症ついて

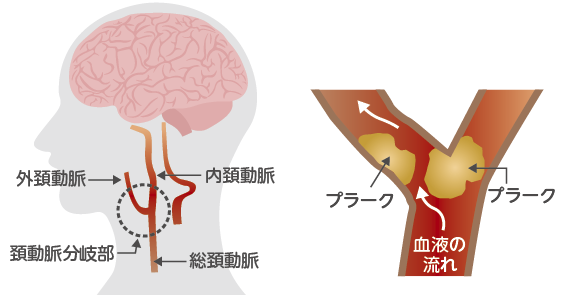

脳を栄養する血管は大動脈から分岐して、胸部から頸部に走行し、顎の裏を通って頭蓋骨の中に入り脳に到達

します。頸部では、大動脈から分岐した太い血管(総頚動脈)が脳に向かう血管(内頚動脈)と、脳以外の頭

部を栄養する血管(外頚動脈)に分岐する場所があり、その分岐部周辺が動脈硬化や狭窄を起こしやすい場所

として知られています。よって、人間ドック等での検診や、脳梗塞の発生原因を調べる際は、この「頚動脈狭窄」

がないかどうかの確認が重要になります。また、頸部の血管は走行が比較的直線的で太く、浅い位置に存在す

るので、頭蓋骨の中など、その他の場所と比べて外科治療がしやすい場所になります。よって、外科治療につ

いての多くの知見(エビデンス)が蓄積されている場所でもあります。

頚動脈狭窄症の治療について-内科or 外科-

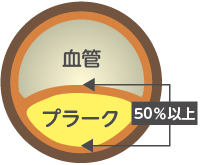

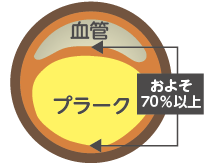

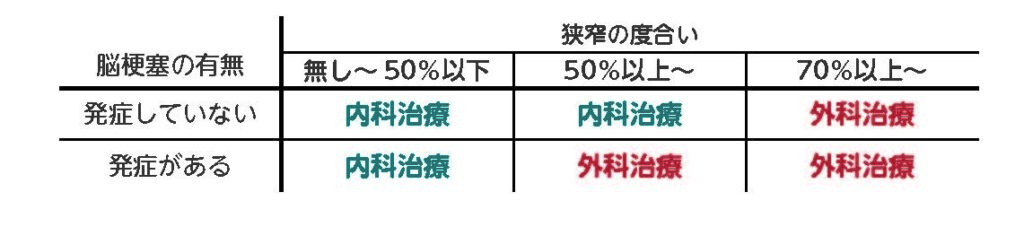

頸部のエコーやMRI などで頚動脈狭窄症が発見された場合、大きく分けて内科治療と外科治療の選択肢があ ります。内科治療の場合、身体に対する侵襲は外科治療に比べて低い一方で、血管径自体は改善しないため現 状を維持することが目的となります。外科治療の場合、血管径や脳血流など、現状の改善が期待できますが、 外科治療に伴っておおよそ3%未満の確率で脳梗塞などの合併症が発生すると言われており、内科治療に比べ て身体への侵襲が高くなります。よって、頚動脈狭窄が見つかった場合、内科治療で十分な予防が期待できる のか、外科治療に踏み切るべきなのかの検討がされることになります。ただし、先ほども述べたとおり,頚部 血管の外科治療についてはすでに多くの検討がなされており、内科治療か外科治療のどちらが望ましいかにつ いて、おおまかに以下のような推奨があります。- 外科治療推奨例

まだ脳梗塞を起こしていない状態(無症候性:人間ドッ クで見つかった等)であれば、狭窄がおおよそ70%程 度(高度狭窄)になるまでは内科治療が有利とされて います。一方で、過去に脳梗塞を起こしてしまってい るような不安定な状態(症候性:脳梗塞の入院時に検 査で見つかった等)、50%程度(中等度狭窄)以上の狭 窄があれば外科治療が有利とされています。いずれも 脳梗塞の初発もしくは再発などあくまで予防のための 治療になりますので、絶対的なルールではなく患者様 の全身状態や希望も併せて治療が検討されます。

頚動脈狭窄症の内科治療について

頚動脈狭窄症の内科治療は先ほども述べたとおり、進行予防が目的となります。動脈硬化の進行は、生活習慣 (病)と直結していますので、それらの改善が最も重要になります。具体的には、適正な食事管理、運動習慣、 禁煙などがベースとなり、必要に応じて高血圧、コレステロール等の脂質異常症、糖尿病などに対する内服管 理が追加されます。また、狭窄の程度に応じて、抗血小板剤などのいわゆる「血液をさらさらにする薬」が処 方されることもあります。ただし、抗血小板剤については出血性の副作用もあるため、経験を積んだ医師の適 正な判断のうえで処方されることが必要です。

頚動脈の外科治療について-カテーテルor 直達手術-

内科治療で予防効果が不十分であると判断された場合は外科的治療が検討されます。外科的治療には実際に血 管を直視下において操作する直達手術(内頚動脈内膜剥離術:CEA)と、レントゲンなどを使用して体を切ら ずに治療するカテーテル治療(頚動脈ステント留置術:CAS)があり、それぞれの特徴について解説します。

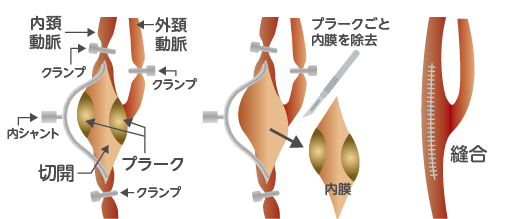

内頚動脈内膜剥離術:CEA

全身麻酔で頸部の皮膚を切開し、直接頚動脈を露出します。チューブを入れて血流の迂回路を作ってから血管 を切開し、分厚くなった動脈硬化を切除します。動脈硬化の内容物が豚の背脂の様なドロドロしたものであっ た場合も、血管を擬似的に閉じた状態で手術し、それらのゴミ自体を切除するので、脳にそれらのゴミが飛ん でいくリスクはカテーテルと比較して低いとされています。一方で重度の心疾患をもった患者様や、頸部の放 射線治療後や手術後の患者様については、CEA が高リスクとされています。よって、CEA 高リスクの患者様 に対して、もしくは低侵襲な手技が望ましい患者様に対しては、CAS が選択されることがあります。

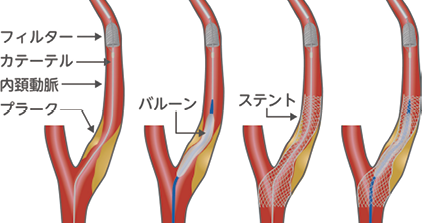

頚動脈ステント留置術:CAS

多くは右足の付け根から血管を穿刺して、カテーテルを用いて頚動脈狭窄を治療します。血管の中を通過させ つつ治療器具を狭窄部まで誘導し、バルーンという風船で狭窄部分を膨らませながら、ステントという金属の 網を敷いて血管を拡張させます。プラークがある部分の血管を風船で押し広げるため、柔らかいプラークが脳 へ飛散してしまう可能性もあり、塞栓防止デバイスという機器を使って、脳の血管を守りながら治療を行いま す。局所麻酔での手術が可能で、非常に短時間で終了するため、体の負担が少ない一方で、柔らかい液状のプ ラークが豊富な場合は脳梗塞を起こしてしまうリスクが、CEA と比較して高いと言われています。また、プラー クが石灰化などで非常に硬くなっている場合などは、バルーンで膨らませることが困難であり、CAS が難しく なることもあります。

頚頚動脈に対する外科手術について

CEA もCAS も重度の頚動脈狭窄に対して非常に予防効果の高い治療になりますが、直接プラークのある血管 を操作する手術になりますので、術後に脳梗塞が発生してしまう可能性がわずかに存在します。また、術後は 急激に脳血流が増加するため、血流の増加に脳が耐えきれなくなって脳浮腫や脳出血を起こす、「過灌流症候群」 という合併症が起きることもあります。CEA・CAS いずれも合併症率は3%未満と言われていますが、体に 侵襲が加わる以上は合併症の可能性は避けて通れません。よって、手術を検討する際は、内科治療のみでは将 来に脳梗塞が起きやすそうかどうかを慎重に検討した上で実施の要否を判断することになります。

動脈硬化は、加齢や生活習慣病を基礎としてどなたにも発生する可能性がある病態です。基本的には、生活習 慣の是正やそれに対応した内科治療で、動脈硬化を進行させないことが最も重要な予防方法になります。しか しながら、それでも頚動脈狭窄が進行してしまった場合は、外科的な方法で脳梗塞を予防することも可能とな ります。もし、高血圧や糖尿病などの基礎疾患をお持ちで、血管の状態が心配であれば、脳ドックなどを有効 に活用し脳梗塞発生予防に努めるようにしましょう。

@ HokutoTV Youtube チャンネルで 公開中!