輸血と野菜ジュースとわたし

臨床検査科 山谷 静香

輸血と聞いてどんなことが思い浮かぶでしょうか?

「貧血が治る」「出血が止まる」だけでなく、「感染症になる」「副作用がある」など必ずしもいいイメージばかりではありませんよね。

輸血って何?

そもそも輸血とはなんでしょう。輸血とは簡単にいうと「減少した血液成分を補う」ための治療です。

今でも「採血した血液をそのまま身体に入れる」と思っている方も多くいます。確かに、昔は「全血輸血(生血)」といって、採血をしたままの血液を他の人に輸血する治療法が主流でした。現在は「成分輸血」といって、患者さんの身体に不足している血液成分のみを輸血する方法がとられるようになりましたが、その歴史は浅く、まだ50年にも満たっていないのです。

輸血の種類

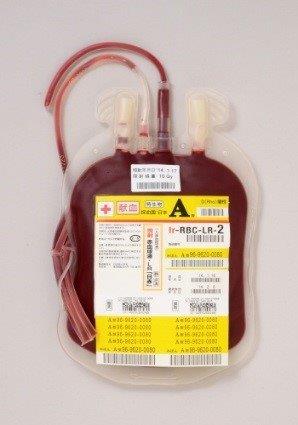

輸血によって補うことのできる血液成分は”赤血球(せっけっきゅう)””血小板(けっしょうばん)””血漿(けっしょう)”です。言い換えると白血球以外の成分は、全て無駄なく治療に使えるということになります。

●赤血球

酸素を全身に運んでくれます。けがや手術で出血したり、血液の病気や抗がん剤の副作用などで、赤血球の数が減ってしまうことを「貧血」と言います。貧血がひどくなると体が酸素不足になり、息切れや動悸、だるさ、めまいなどの症状が起きてしまいます。

ひどい貧血がおきてしまった時は、赤血球製剤(RBC)の輸血を行います。

●血小板、血漿

出血した部位の血を止める役割を持っています。血小板だけでなく、血漿に含まれる止血を補助する成分(凝固因子)が減少すると出血しやすくなったり、血が止まりにくくなったりします。そんなときは、血小板製剤(PC)や血漿製剤(FFP)を輸血して止血の作用を高めるのです。

ちなみに、血小板は長時間動かさないと作用が弱まってしまうため、常にゆすっておく必要があります。専用の揺する機械もありますが、時々、使用を待っている間に看護師さんが名作「おしん」のように血小板をおぶって、「ゆさゆさ」しているシーンもみることがあります。また、血漿製剤は-20℃で凍結保存しているので、使用するときはぬるま湯で解凍します。

輸血が病院に届くまで

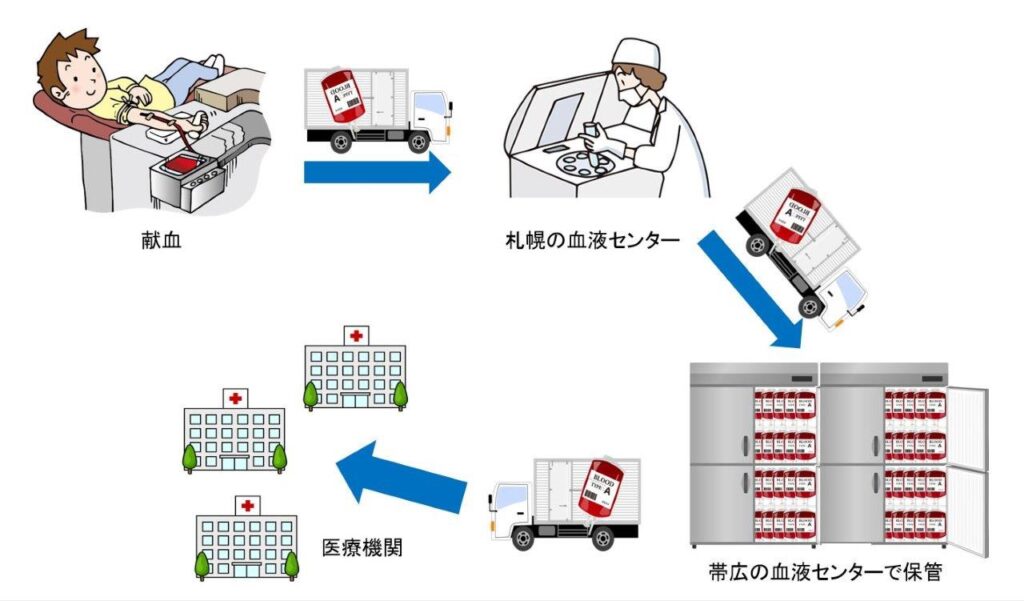

道内で採血した血液は全て検査を受けるために一度札幌に行きます。検査で合格した血液は、必要な処理が施され、道内各地の血液センターで保管されています。つまり道内の輸血は、基本的に道内で使用されるのです。帯広では「帯広すずらん献血ルーム」で日曜日に献血ができます。

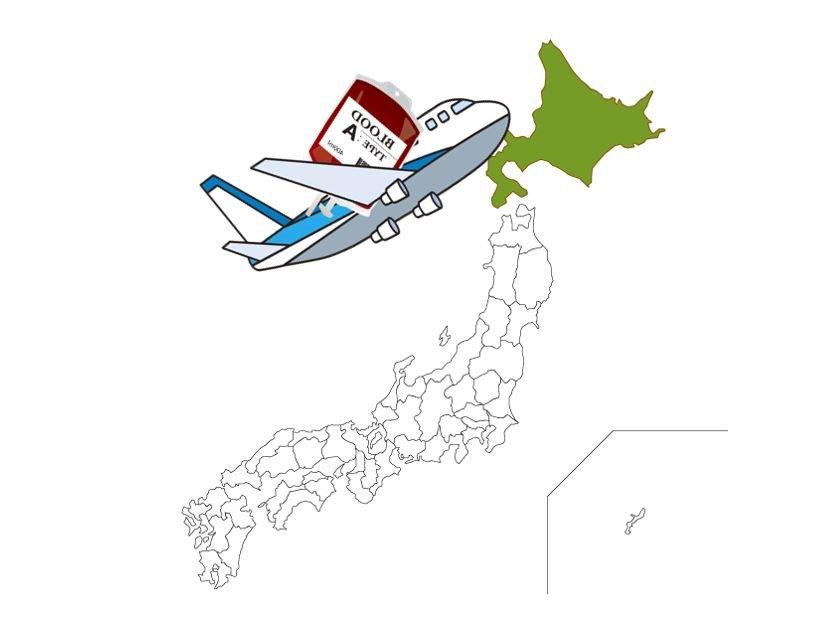

道内の輸血が不足した場合には、道外の血液センターから飛行機で運ばれてきます。

副作用はあるの?

成分輸血は不必要な成分が身体に入らないため、患者さんへの副作用も少ないのです。

実際にご自身やご家族が輸血を必要とする状態になってしまったとき、心配なのは副作用ではないでしょうか

一言に副作用といっても皮膚のかゆみや発疹、発熱、吐き気なども含まれ、全副作用の発生率は、赤血球製剤で0.57%、血小板製剤で2.37%、血漿製剤で0.84%です。しかし、皆さんが心配する感染症の発生率は、検査精度が上がり、5年間でB型肝炎・C型肝炎・HIVを合わせても0.00005%程です。

もちろん完全にゼロにはなりませんが、かなり安全といえるでしょう。

医療ドラマのあのシーン

最近増えてきている医療ドラマ。そんな医療ドラマの手術シーンでも「RBC用意して」や「FFP溶かして」というセリフを耳にします。これは「輸血が必要だから用意してください」という医師の指示であり、RBCやFFP、PCというのは輸血に使う血液製剤の種類なのです。ドラマですので、「先生!輸血がもうありません!」なんて緊迫感のあるシーンもよく見かけますが、実際にはあらかじめ多めに用意してあります。

心臓外科では、他の手術に比べ、輸血を必要とする手術が多くあります。

なぜなら、心臓の手術で人工心肺という機械を使う際、血液が一時的に薄まります。また、血をサラサラにする薬を手術前から飲んでいる方が多く、血が止まりにくくなっています。貧血を補う目的、早く止血をする目的で、輸血を必要とするのです。心臓の手術を行う際は、もしもの出血にそなえて血液製剤をあらかじめ十分に用意しています。

輸血は皆さんの献血により成り立っています。日本で使用される輸血は、日本の献血のみで集められたものです。献血をすると野菜ジュースなどを貰えるのを知っていますか?

さあ、みなさん献血に行きましょう!私は献血で大好きな野菜ジュースを毎回ゲットしていますよ!